El capitalismo japonés: librándonos de miradas exóticas

«Los japoneses, en cambio, a pesar de toda su antigüedad, están en una condición especialmente necesitada de tutela. Medidos por los estándares de la civilización moderna, serían como un niño de 12 años comparados con nuestro desarrollo propio de 45 años.»

– Douglas Macarthur (1946)

«Imagina el futuro dentro de unos años. Es diciembre, y la familia al completo va a ver el gran árbol de Navidad al Hirohito Center.

Vamos.

Sigue comprando coches japoneses.»

– Anuncio de Pontiac para la televisión de Nueva York, en los años ochenta

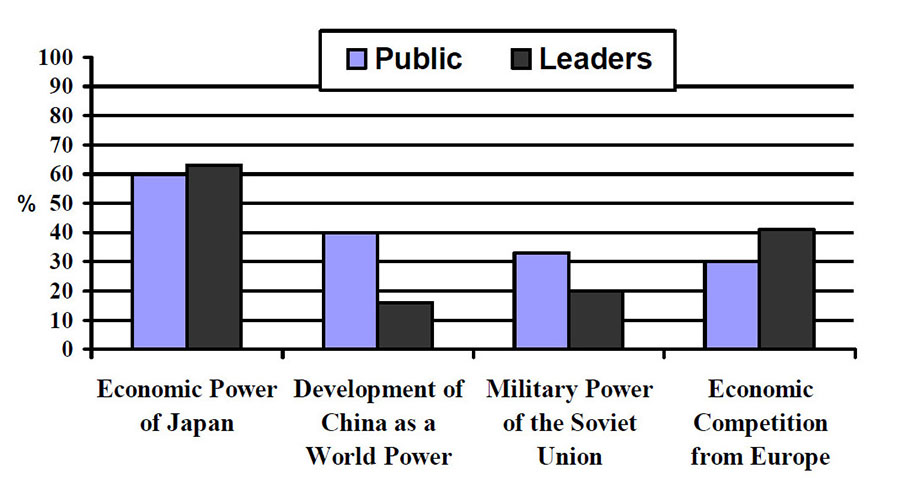

El Pearl Harbor económico

La Exposición Internacional de Osaka de 1970 sirvió de escaparate al triunfante capitalismo japonés, listo para inundar el mercado internacional con transistores y automóviles. Su tasa de crecimiento anual se mantenía en el 5%, lejos del salvaje 10% de los años cincuenta, pero suficientemente alta como para que algunos líderes occidentales dieran la voz de alarma. Richard Nixon declaró en 1971 que la competencia económica que debían enfrentar era «un desafío aún mayor que el de los oscuros días de Pearl Harbor». A nadie se le escapaba el sentido de esas palabras en pleno deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y la China comunista.

Aún así, el tono de la década permanece marcado por la herencia orientalista de los años cincuenta y sesenta: la generación beat, con Kerouac a la cabeza, había popularizado la espiritualidad asiática y la mujer japonesa, dibujada como servicial y complaciente, era un lugar común en la ficción occidental. Incluso los que advierten del peligro económico que representa Japón lo hacen en términos amables y paternalistas. Kart Blauhorn, por ejemplo, escribía en 1972 un influyente ensayo, Europa, ¿Continente de segunda categoría?, cuyo primer capítulo se titulaba «El computador del samurái moderno»:

«En estos últimos tiempos se trasladan cada vez más gerentes y economistas políticos desde Europa hacia una nueva meca situada entre Este y Oeste, el país de los cerezos floridos y del receptor-transistor, del tenno y de las plusmarcas tecnológicas… hacia Japón, para averiguar sobre el terreno cómo ha podido convertirse ese pueblo, frugal y aplicado hasta la obsesión, en la tercera potencia económica del mundo».

Avancemos hasta 1982. Un grupo de jóvenes estadounidenses que celebraba una despedida de solteros se topó con un ciudadano americano de origen chino al salir de un local. Le golpearon con un bate de béisbol hasta matarle, acusándole de ser japonés y arruinar el mercado americano del automóvil. Esta agresión no era un caso aislado. Aún en 1996 se registraron más de quinientas agresiones contra orientales en la zona de San Francisco y el norte de California. Gore Vidal, insigne político y escritor progresista, solicitaba una alianza entre la Unión Soviética y Estados Unidos para luchar contra la competencia japonesa, denominada por la prensa «el Pearl Harbor económico». Pocos líderes lo dejaron tan claro como el senador republicano Howard Baker, durante el cuadragésimo aniversario del bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki:«Hay dos cosas ciertas. En primer lugar, aún estamos en guerra contra Japón. En segundo lugar, estamos perdiendo».

El crisantemo, la espada y los estereotipos

¿Qué ocurrió entre los años setenta y los ochenta para que el abnegado país de la geisha y los cerezos se convirtiera en el enemigo público número uno? Nada, en realidad. Lo cierto es que ambos tópicos forman parte del mismo núcleo de estereotipos decimonónico. Japón siempre ha sido la Arcadia exótica y el máximo enemigo de Occidente, sin que se pueda separar estrictamente una visión de la otra. Jack London escribe El peligro amarillo (incluido en el tomo de ensayos Revolution, and other Essays) en 1904 y avisa de que Japón estaba listo para encabezar a las razas de color y aplastar la civilización occidental. London era solo uno de tantos influidos por el racismo tripartito de Gobineau, que situaba a la raza oriental un escalón por encima de la animalidad negroide y uno por debajo de la creatividad caucásica. La victoria de Japón sobre el imperio zarista parecía confirmar los temores de millones de personas.

Pero en 1905 también se consagra la visión tradicionalista de Japón con Madame Butterfly, la ópera de Puccini. La historia de una geisha que se suicida por amor a un extranjero que se lleva al hijo de ambos, convenientemente enmarcada por pagodas y lacados, es considerada la quintaesencia del romanticismo en Occidente. Me atrevo a sugerir que la historia no gozaría de la misma aprobación si sustituimos a la geisha por una mujer blanca y al teniente americano por un jeque árabe que se lleva al hijo de ambos para que sea educado en la fe islámica.

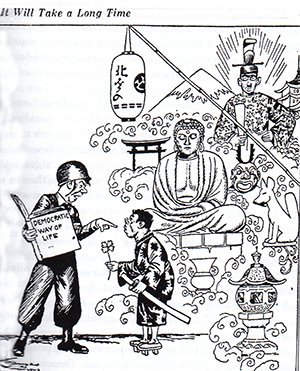

Tanto la visión exótica como el peligro amarillo provienen de la misma noción: Japón considerado un país extraño con dos almas en conflicto. Quizá la obra que más ha hecho por difundir la teoría del Japón paradójico sea El crisantemo y la espada (The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture, 1946), de Ruth Benedict, uno de los trabajos más lamentables y peor informados que se recuerdan en la antropología cultural. Anderson mezcló los prejuicios decimonónicos con unos cuantos tópicos filosóficos y definió a Japón como una cultura enferma, atravesada por contradicciones que supuestamente impiden al individuo elevarse por encima de la colectividad. La popularidad de un cóctel informe y delirante como El crisantemo y la espada solo se explica porque permitió a MacArthur justificar sus maniobras políticas al frente de la ocupación de Japón entre 1945 y 1952.

Tanto la visión exótica como el peligro amarillo provienen de la misma noción: Japón considerado un país extraño con dos almas en conflicto. Quizá la obra que más ha hecho por difundir la teoría del Japón paradójico sea El crisantemo y la espada (The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture, 1946), de Ruth Benedict, uno de los trabajos más lamentables y peor informados que se recuerdan en la antropología cultural. Anderson mezcló los prejuicios decimonónicos con unos cuantos tópicos filosóficos y definió a Japón como una cultura enferma, atravesada por contradicciones que supuestamente impiden al individuo elevarse por encima de la colectividad. La popularidad de un cóctel informe y delirante como El crisantemo y la espada solo se explica porque permitió a MacArthur justificar sus maniobras políticas al frente de la ocupación de Japón entre 1945 y 1952.

La historia intelectual de la ocupación americana de Japón demuestra que el estereotipo siempre resulta más fácil de sostener que la explicación científica. Helen Mears combatió los tópicos de Benedict y de los psicólogos del Alto Mando americano, algunos abiertamente racistas. Mears escribió Mirror For Americans: Japan (1946), un proyecto riguroso que intentaba explicar (que no justificar) la lógica política y económica subyacente al imperialismo japonés. Concluye que su expansión por el Pacífico no difería en lo esencial del imperialismo estadounidense. Mears, aun admitiendo la importancia del pasado y la tradición en los comportamientos de un pueblo, se negó a reducir la complejidad de Japón a conceptos simplificadores, sean la armonía, la primacía del colectivo o el sentido del honor: «Hay poderosas razones para creer que el principal motivo en muchos de estos suicidios en masa fue el miedo a lo que les haríamos si se rendían. La propaganda japonesa contra nosotros, como la nuestra contra ellos, enfatizaba nuestro salvajismo y falta de piedad en tanto que enemigo. Es significativo que nuestra respuesta a esa propaganda fuera matar más japoneses».

No sorprende que la obra de Helen Mears fuera enterrada por el Alto Mando. La revolución avanza en China y Estados Unidos pretendía modelar el capitalismo japonés para convertirlo en la barricada de Occidente contra el comunismo asiático. Para ello necesitaba eliminar a los radicales japoneses y convencer a la opinión pública americana de que había que subvencionar a Japón. Los matices científicos de Helen Mears no tenían cabida en el mundo de la Guerra Fría, más proclive a estereotipos tranquilizadores.

El origen político de la posición de la mujer en el capitalismo japonés

Los mandos de la ocupación americana, tras un primer impulso reformista que dio lugar a una constitución realmente avanzada en 1945, devolvieron las riendas del estado a los líderes y cuadros de la derecha y la ultraderecha. El giro autoritario se confirma en 1950 con la «Purga Roja» que expulsa de sus puestos a miles de trabajadores, funcionarios, empresarios y profesores bajo la acusación de simpatizar con el comunismo. No pasaron muchos años antes de que criminales de guerra convictos, como Nobusuke Kishi, alcanzasen el puesto de Primer Ministro, algo que habría sido impensable en la Alemania de posguerra.

El Alto Mando necesitaba convencer a la opinión pública americana de que Japón podía ser un aliado en contra del comunismo. Durante los años treinta y cuarenta la imagen de Japón se había asociado sistemáticamente con monos salvajes, samuráis fanáticos y futuros postapocalípticos. Robert Lewis, copiloto del Enola Gay, declaró que al lanzar la bomba sobre Hiroshima se había sentido como Buck Rogers en el futuro, luchando contra los enemigos de la humanidad. Esa opinión la compartieron muchos soldados estadounidenses hasta el día de su muerte.

La estrategia conjunta de los gobiernos japonés y americano fue brillante: espolearon el paternalismo y el machismo de Occidente enfatizando imágenes de mujeres y de niños indefensos, víctimas de la guerra. A la opinión pública se le inculcó la idea de que Estados Unidos tenía el deber moral de ayudar a una nación culturalmente incapaz de ayudarse a sí misma. Los años cincuenta fueron la era de lo que podríamos denominar «Madame Butterfly de posguerra». Infinidad de obras de ficción como Sayonara (1954) o Esposa de guerra japonesa (Japanese War Bride, 1952) repetían el mismo esquema una y otra vez; la mujer occidental, que al principio se muestra individualista y rebelde, aprende una gran lección de la sumisa y obediente mujer japonesa: no hay mayor felicidad que consagrar la vida al servicio del varón. La geisha siempre se ha utilizado —y se utiliza— como un modelo de feminidad tradicional opuesto al de la mujer liberada.

El gobierno japonés también promocionó este retorno a la tradición paternalista y recicló el lema confuciano de «Esposa Prudente, Madre Sabia», ryosai kenpo. Aunque hoy en día las formas de machismo no son tan groseras, la discriminación de la mujer forma parte de los cimientos del capitalismo japonés. Si una mujer casada gana menos de un millón trescientos mil yenes al año (valor efectivo hasta 2002) sus ingresos no tributan en absoluto, pero si supera tal cifra se le aplica el tipo impositivo máximo, porque se considera que ha de ser el varón quien aporte el sueldo principal al hogar. Esta discriminación en los impuestos disuade a las mujeres de buscar un empleo a tiempo completo y las orienta hacia los trabajos temporales. Además, son las principales víctimas de la desregulación que desde los años noventa recorre el país. En 2004 el 52% de las mujeres trabajaban en algún tipo de empleo no regulado, mientras que solo el 16% de los varones se encontraban en la misma situación.

La batalla de Sanrizuka

A los extranjeros que llegan al aeropuerto de Narita dispuestos a conocer el país de la cortesía y el sukiyaki el nombre de Sanrizuka les resulta completamente ajeno y, sin embargo, a pocos kilómetros del aeropuerto, se libró una guerra abierta contra el gobierno japonés que duró más de dos décadas y adquirió tintes revolucionarios. La ideología oficial de Occidente ha explicado el éxito del capitalismo japonés en términos exóticos, alabando las virtudes sintoístas y el carácter esforzado de sus ciudadanos, pero este relato no es más que una selección interesada de la historia que pretende mostrar a Japón como un modelo positivo de flexibilidad laboral y desprecio por los derechos sindicales. El capitalismo japonés, en realidad, hubo de afrontar una oposición tan tremenda y bien organizada que durante los años cincuenta y sesenta los ideólogos estadounidenses de la Guerra Fría llegaron a temer que triunfase una revolución socialista en Japón.

La llamada batalla de Sanrizuka fue un levantamiento campesino contra la construcción del aeropuerto de Narita y los perjuicios que provocaba sobre la economía agrícola. La comunidad se constituyó en una agrupación opositora (conocida como la Hantai Domei) que ya desde 1967 recibió el apoyo de los zengakuren y de la izquierda universitaria, así como del Partido Socialista y del Partido Comunista. Dos tradiciones de lucha se juntan en Sanrizuka. Por una parte, los movimientos estudiantiles, que llevaban desde mediados de los años cincuenta practicando tácticas de guerrilla urbana. Por otra, los campesinos aportaron su experiencia de combate adquirida en la Segunda Guerra Mundial. Quizá el símbolo más significativo de la batalla de Sanrizuka sean las fortalezas, torres erigidas por estudiantes y campesinos para combatir contra las tropas gubernamentales.

En 1978 se inaugura el aeropuerto de Narita, tras muchos años de lucha. Diez mil policías son movilizados para proteger la ceremonia y el combate deja un balance de seis muertos, siete mil heridos y tres mil detenidos. Miles de estudiantes de todo el país habían abandonado sus estudios para vivir en las zonas rurales de Chiba, rompiendo con sus familias y con su futuro. ¿De dónde salían estos estudiantes y cómo encajan en la visión convencional del capitalismo japonés como fruto de la obra colectiva de una masa ciega y abnegada? La mirada exótica apenas se interesa por estos jóvenes, más allá de calificarlos como parte de sectas izquierdistas. Sin embargo, el Mayo del 68 de París parece una fiesta comparado con los años sesenta en Japón. La unión de sindicatos, partidos y organizaciones estudiantiles, galvanizada por el apoyo al pueblo vietnamita, declaró la guerra al capitalismo e inició una resistencia que trascendió la barricada y la oposición estética típica de Europa. Los manifestantes de los años sesenta llegaron a tomar las armas y huir a las montañas para resistir a la policía. Al respecto, además del cine militante de autores como Nagisa Oshima o Masao Adachi, merece la pena consultar la reciente United Red Army, de Koji Wakamatsu, que incluye abundante material gráfico de la época. Esta capacidad de movilización no nacía del vacío. Ya en los años cincuenta, durante la visita de Eisenhower a Tokio, cientos de miles de manifestantes lograron superar las medidas de seguridad y rodear la limusina de Eisenhower, que tuvo que ser evacuada en helicóptero, rodeada por una masa enfurecida. La oposición democrática japonesa siempre fue un enemigo formidable.

Pensar el capitalismo japonés

Ronald Doré, experto en economía japonesa, ha planteado recientemente que la financiarización del capitalismo y su desajuste con la economía real ha facilitado la difusión de una doctrina que convierte al estado en garante de los beneficios del accionariado, de modo que los partidos han puesto las instituciones al servicio de los objetivos de las clases empresarial y financiera. Si hay algo cierto en esta visión de la crisis quizá podríamos sugerir que Japón ha sido pionero en estos procesos. La explosión de la burbuja especulativa en los años noventa reveló que los ámbitos académicos, estatales y financieros estaban estrechamente unidos en apoyo del gran conglomerado empresarial, los keiretsu. Aunque tal especulación exceda los propósitos de este artículo, hay datos que permiten suponer que la simbiosis entre lobbies políticos y empresariales en Japón no ha remitido significativamente y que tal trabazón no favorece la representatividad democrática.

La mirada orientalista suele analizar el capitalismo japonés como una mera consecuencia de su especificidad cultural, sin interesarse en exceso por sus dinámicas económicas ni por los conflictos políticos y sociales que atraviesa. Veamos un ejemplo. Carlos Rubio, experto en literatura japonesa, ha publicado hace unos meses una obra en la que se propone sacar a la luz «el Japón de Murakami». Su intención es chocante porque Haruki Murakami no reivindica visiones esencialistas de la cultura pero al orientalismo español le cuesta admitir que un japonés pueda ser una persona a secas: ha de instituir un compendio de tradiciones milenarias. Así explica Carlos Rubio el capitalismo japonés y su relación con la democracia:

La mirada orientalista suele analizar el capitalismo japonés como una mera consecuencia de su especificidad cultural, sin interesarse en exceso por sus dinámicas económicas ni por los conflictos políticos y sociales que atraviesa. Veamos un ejemplo. Carlos Rubio, experto en literatura japonesa, ha publicado hace unos meses una obra en la que se propone sacar a la luz «el Japón de Murakami». Su intención es chocante porque Haruki Murakami no reivindica visiones esencialistas de la cultura pero al orientalismo español le cuesta admitir que un japonés pueda ser una persona a secas: ha de instituir un compendio de tradiciones milenarias. Así explica Carlos Rubio el capitalismo japonés y su relación con la democracia:

«El peso del grupo en Japón era y es demasiado fuerte para que el individuo lo rechace. El nuevo individualismo de los japoneses, ese que aflora en las páginas de Murakami, no llega a tanto, ni siquiera a realizar el ejercicio de libertad individual de quitarse públicamente de la cara la máscara de la conformidad social. Y una democracia real no existe sin libertad individual, es decir, sin la expresión pública de la inconformidad, sin el rechazo explícito al grupo. Pero, claro, sí al nombre extranjero, a la terminología y a los moldes; no al contenido, a la sustancia y a los valores».

Qué cerca están estas palabras del racismo y qué poco hemos avanzado desde 1946, cuando John LaCerda explicaba a los soldados americanos cómo era el hombre japonés:

«A Suzuki-San le gusta evitar decisiones. Se sirve de un mediador para arreglar su matrimonio, y prefiere el mismo procedimiento para tratar los negocios. Esto le evita tener que dar la cara, otra importante costumbre oriental. Es conformista. Como cada pormenor de su vida se dispone según un modelo establecido, pone en juego una paciencia que jamás discute. Su mujer le adula y le muestra completa obediencia. Es gregario y se complace en pertenecer a asociaciones en las cuales hay poca responsabilidad personal. Sus amigos, de miserables vidas, traen periódicos de lengua inglesa y, sentados en el suelo, hablan de la democracia que el hombre blanco les obliga a conocer».

De nuevo Carlos Rubio (su ensayo El Japón de Murakami es un compendio de estereotipos bastante minucioso) nos permite contemplar cómo funciona el análisis orientalista. Un mecanismo fundamental para la concepción exótica de las culturas consiste en eliminar cualquier condicionante sociopolítico de sus formas de pensamiento. Así aborda Rubio el sintoísmo que pretende rastrear en Murakami:

«El optimismo vital del sintoísmo se basa en un sentimiento de profundo reconocimiento ante la belleza y los frutos de la naturaleza, y de sumisión ante su fuerza, a veces devastadora. Esta sincera gratitud anima con un comportamiento ético las relaciones sociales de Japón».

Cuando Shinzo Abe o Junichiro Koizumi rinden tributo al templo sintoísta de Yasukuni los occidentales creen estar asistiendo a la sumisión de la modernidad a la tradición, la perfecta fusión entre política y espiritualidad. Qué espectáculo tan diferente contemplan las víctimas, asiáticas y japonesas, del Ejército Imperial. En el templo de Yasukuni están enterrados varios criminales de guerra a los que la derecha japonesa honra como héroes de la patria. Aunque durante los años noventa se hicieron conquistas en el terreno de la memoria, el negacionismo avanza en Japón. Hoy en día la sociedad apenas recibe información sobre las cientos de miles de esclavas sexuales que tuvo a su disposición el Ejército Imperial y se censuran películas sobre la masacre de Nankin en China.

La concepción exótica de las religiones orientales suele centrarse exclusivamente en sus componentes espirituales pero, ¿acaso en España no resulta familiar la simbiosis entre una institución religiosa y un estado autoritario? ¿No debería generar empatía la lucha desesperada que libra la «generación de los nietos» en Japón por la reparación y la justicia? Centrarse en la espiritualidad del sintoísmo (o del budismo) sin destacar sus firmes lazos con el militarismo y la ultraderecha japonesa convierte al observador occidental en cómplice del olvido al que han sido sometidas las esclavas sexuales del Ejército japonés o los cientos de miles de víctimas en el Asia-Pacífico.

Para comprender el capitalismo japonés es necesario liberarse de la mirada exótica, que esencializa las diferencias culturales al tiempo que oscurece el hecho de que los procesos sociopolíticos de cualquier lugar del mundo son, en lo esencial, bastante similares.

Nota: Una versión previa de este mismo artículo fue publicada en Neville Magazine Digital. Para visitarla, pulsa aquí.

- La democracia borbónica. De cómo las élites se reparten el poder y el botín - 19 octubre, 2020

- El eclipse de la fraternidad: la vigencia de un clásico - 29 junio, 2020

- La Gran Pacificación (Taiheiki): Historia con mayúsculas inmejorablemente editada - 6 febrero, 2017

Me parece que confunde «capitalismo» con «coorporativismo».

Japón está muerto en todo sentido. Están muertos desde que les cayó la primer bomba atómica, nunca se recuperaron como sociedad, solo cambiaron para esconderlo. Ni siquiera se reproducen. Y económicamente están comprando su propia deuda, su dinero no vale nada. Dentro de poco van a empezar a importar gente de otros países para poder sobrevivir. No entiendo porque se publica hoy un análisis económico del capitalismo japonés de los 70/80. El único capitalismo importante es el capitalismo Chino, capitalismo-comunista, más duro que lo que podría ser jamás el capitalismo norteamericano. Lo único que no tienen los chinos en su capitalismo es la capacidad de vender su propia cultura, todo lo que venden son copias, cuando logren vender su idioma y sus costumbres estamos terminados.

En ello están: https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Confucio

japón puso en evidencia a occidente en los años 80, más que nada porque ellos estaban volcados en su industria mientras en occidente todos los recursos se dedicaban a la guerra fría

la otra fue que sus empresas sí protegían a los trabajadores, eran corporaciones en las que un trabajador pasaba toda su vida. Te puedes hacer una idea de hasta que punto un trabajdor podía especializarse. Compara eso con la crisis industrial occidental en que las empresas eran incapaces de crear nada nuevo

Hola,

La autora de «El crisantemos y la espada» es Ruth Benetict, no Benedict Anderson.

Un saludo

Solucionado. Muchas gracias, Jose.